Welfare e reddito di cittadinanza

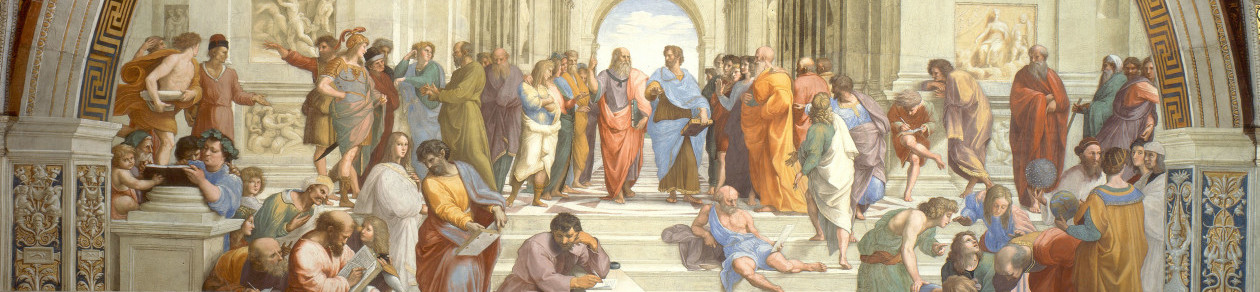

Aristotele nell’Etica Nicomachea dice “…che la proprietà sia privata ma si faccia comune nell’uso: abituare i cittadini a tale modo di pensare è compito particolare del legislatore”.

Questo compito rimane la sfida della politica. Quali sono le iniziative che educano (portano) i cittadini dal privato (che sia interesse, proprietà, rendita, capacità) verso un uso che ne renda pubblici i benefici?

Alcuni hanno pensato a logiche redistributive e di riequilibrio attraverso la tassazione e l’intervento appunto “pubblico”. Nel reddito di cittadinanza, la strada è la medesima, magari identificando nella rendita o in altri beni privati improduttivi le fonti da aggredire per alimentare il sistema.

Credo che il limite di queste ricette sia nella loro natura strettamente economica. Esse si contrappongono ma – in un certo senso – comprendono la tesi opposta del capitalismo dove una mano invisibile – come dice Smith – aggiusta le ingiustizie e alla lunga produce effetti positivi per chi merita.

Una ipotesi alternativa propone un campo di osservazione e azione più ampio che è quello del valore. L’economia riesce a cogliere tutto il valore che generiamo e utilizziamo? Ovvero: i beni pubblici e privati sono tutti i beni di cui disponiamo e che generiamo?

Usiamo come esempio l’Italia e il suo PIL? Qual’è la vera ricchezza dell’Italia? Non il suo PIL, su questo concordiamo credo tutti. Qual’è allora? Se dobbiamo creare un sistema di welfare nuovo, non possiamo non rispondere a questa domanda.

Nel nostro “benessere” hanno un’importanza decisiva elementi che non hanno un valore economico e che sono distribuiti, presenti, riproducibili in misure diverse a seconda dei contesti.

Qualcuno parla di “commons” (beni comuni): la cultura, la conoscenza, il clima, la storia, l’acqua, l’aria, il territorio… ma anche il tempo, l’agire. Internet è un’altra fonte di creazione, distribuzione, scambio di beni comuni “immateriali”.

Questo patrimonio di beni privati, pubblici e comuni concorrono tutti nella costruzione di un sistema di welfare. Sul tempo e l’agire non economico bisognerebbe soffermare l’attenzione, anche perchè l’Italia ha un primato nell’associazionismo e nel volontariato. Non solo, il concetto di responsabilità sociale d’impresa è un altro fronte interessante del ragionamento (che tra l’altro ha una parte importante nel sistema di welfare americano e una tradizione che risale ai primi decenni del novecento).

È indiscutibile che l’elemento chiave che garantisce l’equilibrio di un sistema sia lo scambio tra valori. Nel caso del welfare state il binomio era chiaramente definito tra Stato e privato, dove il primo regolava equilibri rispondendo a bisogni e organizzando risposte con erogazione di servizi. Un sistema che per varie ragioni (anche patologiche) ha portato a un benessere ed equilibrio però, alla lunga, insostenibile. Il reddito di cittadinanza è incardinato concettualmente e operativamente su questo percorso, probabilmente con la richiesta di una minima contropartita dei beneficiari in termini di “disponibilità”.

In un’economia dove i beni “materiali”, cioè i prodotti, sono sempre più realizzati dalle macchine, il valore si sposta sempre più sui beni immateriali e sui beni comuni dove i concetti e le azioni di reciprocità, redistribuzione e scambio diventano più artificiali. Lo stesso rapporto tra lavoro, tempo e retribuzione in una società come quella in cui viviamo è profondamente messo in discussione. In questo futuro vicinissimo, anzi già presente, un ragionamento sulla produzione e scambio di valore diventa urgente, soprattutto se si considera che questa evoluzione crea, sta creando, effetti sulla vita delle persone, abituate a vivere in un ecosistema dove alcuni elementi erano chiari e definiti, non immobili ma quantomeno stabili.

Se da una parte la categoria del valore è molto più ampia ed elevata di quella del valore economico, dall’altra la produzione e creazione di valore diventa un problema in quanto si slega dal canone del tempo lavoro e non solo. Il contenuto del lavoro rende sempre di più il lavoro complesso, esigendo skills pregiate e flessibili. Il lavoro “dipendente”, che già nel termine appare nella sua accezione obsoleto, cede già oggi spazi al lavoro indipendente. Chi crede, che questa dinamica sia legata a fenomeni contingenti e sia causata da una scarsa protezione, non coglie le ragioni strutturali di questo processo.

Quale può essere allora un modello di welfare in una società dove i beni materiali sono sempre più prodotti da altri beni materiali e dove il benessere è sempre più percepito e garantito da beni comuni e beni immateriali?

Paradossalmente la soluzione proposta dal capitalismo è quella più inadeguata, perchè i bisogni primari vengono soddisfatti con sistemi di produzione sempre più semplici e centralizzati. I bisogni più evoluti, sociali (insomma più tipicamente umani) trovano soddisfazione attraverso una polverizzazione di soluzioni. Beni comuni come salute, sicurezza, istruzione e cultura sono in Europa appannaggio prevalentemente ma non esclusivamente dei servizi pubblici e quindi sono frutto di una soluzione ibrida. Oggi il welfare state è in crisi. Questo non significa però che si possa rinunciare a una risposta ai nostri fabbisogni di cura, appunto perchè salute, ambiente, cura e cultura sono beni comuni irrinunciabili. La cura per quando non saremo più autosufficienti.

La soluzione che prospettano i fautori dell’economia civile è centrata su un nuovo patto sociale che pur dando valore ai principi di libertà e di eguaglianza gioca la propria “attualità” sulla natura “sociale” e civile dell’uomo, cioè la relazione. Come dire la “cura” nella sua accezione più estesa diventa la vera moneta di scambio.

Pertanto se portiamo il ragionamento in politica, possiamo parlare di democrazia relazionale. Se pensiamo al successo di internet, questo è tutto giocato sulla relazione non importa se reale o meno.

Quindi anche un sistema sociale di welfare, anche se ha un fabbisogno economico, si alimenta di un patrimonio più ampio di valore e ne chiede una contropartita, una reciprocità, uno scambio.

Su questa stessa linea si può proseguire nell’esempio più eclatante della crisi dei sistemi di welfare tradizionali: il progressivo aumento dell’età pensionabile, considerando come la smaterializzazione del lavoro, ugualmente progressiva, chiederà non tanto prestazioni “fisiche” e nemmeno squisitamente “lunghe” ma “contributi originali, creativi, utili” in un sistema dove i “beni” fisici non sono più “prodotti diretti del lavoro umano” e capitalizzano, insieme agli altri beni comuni e pubblici, un sistema molto più ricco di quello che conosciamo oggi.

Per arrivare a un sistema così concepito, che si fonda su un concetto e una pratica di lavoro evoluta rispetto a quella attuale, i passaggi di maturazione non possono non vedere ancora al centro un sistema di scambio dove però il valore richiesto non è solo economico.

Le monete di scambio, di equivalenza e condizionalità sono allora, oltre alla contribuzione economica e alla fiscalità, anche il tempo e la competenza.

Qualcosa si vede già in nuce in alcuni comportamenti, soprattutto di alcune amministrazioni locali, che accettano la sostituzione di imposte con lavori di utilità sociale prestati da disoccupati e da poveri. Anche il lavoro dei richiedenti asilo sembra andare nella medesima direzione. Ma lo stesso mercato privato ha iniziato a incamminarsi lungo questa strada: pensiamo alle vendite di nuda proprietà da una parte e dall’altra all’azione sociale sussidiaria delle fondazioni bancarie e assicurative.

Su un fronte più sperimentale, sono in fase di realizzazione progetti avanzati di welfare che meritano attenzione perchè cercano di trovare gli equilibri tra valori che forse oggi non sono ritenuti equivalenti ma che, in prospettiva, potrebbero diventare un nuovo paradigma di riferimento per valutare il nostro rapporto di contribuzione alla crescita della società.

La costruzione di un modello misto che vede attori pubblici, privati e del privato sociale sempre più coinvolti nella erogazione di servizi, dove la sostenibilità è garantita dalla partecipazione, dalla reciprocità, dall’attivismo sociale non è altro che quel compito culturale educativo fondamentale cui faceva cenno Aristotele più di duemila anni fa, non lontano dal “ama il prossimo tuo come te stesso” della tradizione cristiana, solo temporalmente lontano da quella fraternitè laica, che dalla rivoluzione francese ad oggi cerca ancora la propria declinazione e applicazione sociale concreta.

Luca Monti

Gennaio 2017

Leave a Reply

Devi essere connesso per inviare un commento.